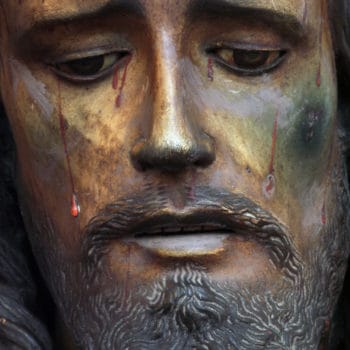

Ecce Homo, del latín Ecce “he aquí” y Homo el hombre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es: “Imagen de Jesucristo como lo presentó Pilatos al pueblo.

También hace referencia a una “persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto”.

Efectivamente se hace alusión a un pasaje del Evangelio de San Juan en el que se recogen estas palabras pronunciadas por Poncio Pilato cuando presentó a Jesús de Nazaret ante la muchedumbre:

“Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!.

En la iconografía cristiana se denomina así a una tipología de representaciones de Jesús con el cuerpo semidesnudo y atado, con una caña en las manos.

Sobre el Ecce Homo o “Señor de la Humildad” que hasta el cierre de la Iglesia de la Purísima Concepción en 2016 ha recibido culto en el Altar de la Soledad, Sergio Ramírez González en su obra El triunfo de la Melilla Barroca: arquitectura y arte hace una breve descripción.

“No tan venerado como el Nazareno, pero con un más que aceptable arraigo popular por sus dotes taumatúrgicas, se presenta el busto del Ecce Homo o Señor de la Humildad dispuesto en una hornacina acristalada sobre el banco del actual altar de la Divina Pastora, en la misma iglesia de la Purísima Concepción.

Un lugar que no es ni mucho menos el que ocupo desde un inicio. Los inventarios del templo informan de la movilidad a la que se supedito la pieza en tiempos pasados, favorecida, seguro, por sus reducidas dimensiones y el alto influjo devocional ostentado.

De hecho, tenemos constancia de, al menos, dos altares en los que tuvo cabida en el siglo XIX, esto es, el de Ánimas y el de San Francisco de la Orden Tercera, ambos en la nave del Evangelio.

La imagen recrea, de manera individualizada, la escena evangélica en que Pilatos presenta ante el pueblo hostil a Jesús como el rey de los judíos, después de haberlo azotado y coronado de espinas entre burlescas expresiones.

Desde luego, una iconografía con enorme capacidad expresiva y, de ahí, que en la mayoría de las ocasiones estuviese complementada con otra talla de Dolorosa o Soledad de características semejantes, con vistas a reforzar la meditación piadosa y sentido épico del dolor.

No es extrañar, por tanto, que la Dolorosa de busto desaparecida en la parroquial melillense hiciera pareja con la que es objeto de estudio y hubieran compartido un origen común.

Una visual rápida de la escultura en cuestión es suficiente para fijar su filiación a las aplaudidas creaciones sobre el tema que hiciera Pedro de Mena y Medrano, todas ellas bajo una poética muy particular que busca la proyección de sentimientos y emociones contrapuestas.

Más en concreto, la obra melillense va a versionar el espléndido Ecce Homo que el mismo Mena entregara hacia 1675- 1676 a la abadía cisterciense de Santa Ana de Málaga, donde seria sepultado según su propia voluntad.

Nuestra obra toma de aquella la disposición general y repite detalladamente la compostura del sudario, el enfoque del tronco y la posición de los brazos atados por delante del pecho, de tal modo que el izquierdo sirve de apoyo al derecho con el que sostiene la caña.

Eso si, con una concepción anatómica mas blanda y escuálida y la intención de pronunciar en ciertos puntos el movimiento corporal, páralo cual impide un leve arqueamiento lateral que se hace mas perceptible mediante la abertura del brazo izquierdo.

El rostro, de acusado alargamiento, participa asimismo de la poética de Mena al mostrar gestos dialogantes y persuasivos que apuestan por una interlocución intima, única y directa.

La clásica cabellera de ondulados mechones contrasta con los planos angulosos del semblante, en pos de reforzar una tristeza intimista e, incluso, inquietante.

En resumidas cuentas, una imagen de expresión serena, reposada y sutil que apela al mismo tiempo a los alardes pictórico-realistas sobre el cuerpo desnudo, es decir, los rostros de la heridas y hematomas ceñidos principalmente a la espalda, aunque desdibujados por la cantidad de repintes y suciedad que posee.

Visto lo cual, puede llegar a concluirse que esta obra debió ser ejecutada hacia 1700- 1730 por alguno de los epígonos malagueños de Pedro de Mena relacionado con la familia Zayas.”

[Bibliografía: Ramírez González, Sergio. El triunfo de la Melilla barroca. Fundación Gaselec.2013]