Melilla cuenta con varias necrópolis en función de las diferentes culturas que conviven en ella desde hace siglos. El cementerio de la Purísima Concepción llama la atención del visitante por muchas razones. Sus encalados muros guardan con gran celo las miles de historias de sus moradores.

Mediante Real Decreto (2753/1986 de 5 de diciembre), está protegido como Bien de Interés Cultural

El silencio y la paz que se respiran allí, invitan a viajar en el tiempo a otras épocas, algunas un tanto convulsas que forman parte también de la historia de España. Es un lugar que merece la pena visitar.

Varios son los historiadores que han escrito sobre esta necrópolis, tal es el caso de Eduardo Sar Quintas e Isabel Migallón quienes en su libro Panteón de Héroes I Centenario (1915-2015) hacen una introducción sobre los primeros cementerios de esta ciudad:

Antecedentes históricos. Primeros cementerios de Melilla

Los primeros enterramientos conocidos en Melilla datan de 1632 en la iglesia de San Miguel, donde reposaban los restos del alcaide Luis de Sotomayor. Igualmente, existen referencias de mayo de 1664, fecha en la que se comenzaron a enterrar en la actual iglesia de la Purísima Concepción. Gobernadores y veedores recibían sepultura en una bóveda y el resto de personas en el atrio.

A partir del 15 de diciembre de 1763 se comenzó a enterrar también en un solar denominado “de la Tahona”, contiguo a la iglesia, que fue bendecido por el vicario Miguel Moreno.

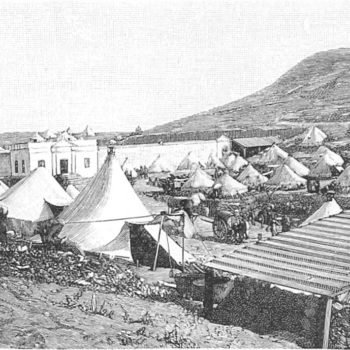

Cuando se construyeron las fortificaciones en el denominado “Cuarto Recinto”, fuera del recinto amurallado, se dispuso de terreno suficiente para ubicar el cementerio extramuros, en un lugar más higiénico.

La obra se debió el ingeniero Vicente Sánchez Boado, junto al fuerte de San Carlos (del cual recibe el nombre) en la actual subida a la Alcazaba. Fue bendecido por el vicario Francisco Muñoz Gómez el 7 de diciembre de 1797.

En este cementerio recibieron sepultura, en un primer momento, el brigadier Manuel Villacampa del Castillo en 1889 y posteriormente, el que 13 I Centenario Panteón de Héroes 1915-2015 fuera comandante general de la Plaza de Melilla, Juan García Margallo y García en 1893.

El hecho de asegurarse la posesión del campo exterior junto con el rápido crecimiento de la población propiciaron que este camposanto fuera insuficiente y se vio la posibilidad de buscar otro lugar que pudiera ser destinado a este fin.

Por Real Orden de 27 de noviembre de 1889 se autorizaba la construcción de un nuevo cementerio en el lugar conocido como “Rambla del Agua”, al borde de los acantilados y con mucho más terreno que el anterior.

El 10 de enero de 1890, bajo la presidencia del general José Mirelis González, se acordó sacar a pública subasta la construcción del nuevo cementerio que fue inaugurado el 1 de enero de 1892 bajo la advocación de la Purísima Concepción.

Por suscripción nacional se construyó un mausoleo, conocido posteriormente como “de Margallo”, para las víctimas de la campaña de 1893, finalizándose la obra en 1896.

El 31 de Diciembre de 1900 se efectuó el traslado de los restos del general Margallo desde el viejo cementerio de San Carlos al nuevo Panteón. En un armón de Artillería y con todos los honores militares, fue escoltado por una comitiva mandada por el coronel del Regimiento de Melilla nº 2, Alfredo Vara de Rey.

En la actualidad el cementerio ha ido ampliándose hasta ocupar una superficie de más de 50.000 m2 . Muchas de sus parcelas no tienen otro muro que las olas rompiendo en los cortados que lo cierran por el Este. Esta situación tan singular inspiró al poeta Manuel Álvarez Ortega a llamarlo Cementerio Marino.”

Los mismos autores en otro de sus trabajos: La impronta militar en el cementerio de Melilla aportan también la siguiente información:

“En octubre de 1896, la Reina Regente, en nombre de su hijo aprobaba un proyecto de ampliación del cementerio, primero de otros tantos que se fueron produciendo en años posteriores hasta alcanzar la superficie actual que supera los 50.000 m2.

El último traslado de restos desde San Carlos se verificó el 22 de febrero de 1904.”

Antonio Bravo Nieto, cronista oficial de la ciudad, en su libro titulado La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano dedica unas líneas a este cementerio melillense:

“La ciudad de los muertos, el cementerio. No existen desde luego ordenanzas municipales que determinen el modo, la forma o el momento de la muerte, pero sí sobre su última plasmación espacial: la arquitectura funeraria.

El cementerio puede ser entendido como un espacio urbano, una microciudad, repartida en lotes, numerados en calles, pasillos y parcelas, que

tiene, como tal microciudad, jardines y fuentes, así como monumentos significativos y panteones.

La Junta de Arbitrios a través de su ingeniero era consciente de que como tal espacio altamente significativo, debía estar sometido a un control estricto, tanto administrativo (concesión del terreno, pago y autorización del enterramiento) como estético, pues cualquier mausoleo, tumba o simple enterramiento que allí fuera construido, debía guardar una relación estética y de decoro con el conjunto.

Por ello se debía pedir un particular permiso al General Presidente de la Junta de Arbitrios para construir un mausoleo, como fue el caso de Aurora Calvo Muñoz, que solicitaba tal autorización en 1918; el expediente pasaba al

ingeniero de la Junta (Tomás Moreno Lázaro) que a la vista del plano o croquis,

accedía a lo pedido.

La autorización se le notificaba a la solicitante que debía presentarse con el escrito al Capellán Jefe del Cementerio; al mismo tiempo también se le mandaba el plano a este Capellán, que debía vigilar el buen seguimiento del proyecto y comunicarlo definitivamente a la Junta con su visto bueno.

Los croquis podían ser simples dibujos o complicados mausoleos hechos por escultores y tallistas, entre los que encontramos a Francisco Sánchez (proyecto de septiembre de 1917) o a Antonio Colón, «tallista en piedra y mármol» (proyectos de 3 de diciembre de 1916 y 17 de mayo de 1919).

El control era real y a veces se negaba el permiso para construir el mausoleo, como le ocurrió a José Domínguez Navarro, porque el ingeniero

Tomás Moreno consideraba que una garita sobre la tumba era «antiestética».

Una ciudad como Melilla, que sufriría tantas guerras y en tan corto espacio de tiempo, darla como resultado una «ciudad de los muertos» plagada

de significados, y cuyos principales panteones no van a ser los de grandes

familias o burgueses acomodados, sino los erigidos a los fallecidos en las

campañas; la arquitectura funeraria más interesante está dedicada a los «héroes de las Campañas», a los «fallecidos en la Guerra de Margallo>>, o a los diferentes cuerpos militares: Regulares, Aviación, etc.

La planificación sobre cementerios fue una tarea que ocuparía prácticamente a todos los ingenieros y arquitectos del municipio. Abandonado el antiguo de San Carlos a finales del XIX se eligieron unas explanadas cercanas a los acantilados del Carmen para ubicarlo; los proyectos de ampliación se irían sucediendo continuamente: Joaquín Barco Pons (30-09-1902), Eusebio Redondo Ballester (10-05-1905), José de la Gándara Cividanes (22-02-1913), Tomás Moreno Lázaro (05-1 0-1916), Jorge Palanca y Martínez Fortún ( l-08-1922 y 17-09-1924), Mauricio Jalvo Millán (28-03-1928, l-04-1929 y 06-1930), Francisco Hemanz Martínez (1-12-1933), Enrique Nieto y Nieto (1-07 -1944) y Guillermo García Pascual (05-1949).

Era pues este espacio autónomo, un lugar de fuerte carácter significativo para las instituciones (sobre todo la militar), determinado por la plasmación arquitectónica de una simbología plagada de recuerdos históricos relativos a hechos gloriosos muy recientes. Por esto, el control sobre la población civil (aunque fuera fallecida) también se hacía presente.”