Es cierto que, las representaciones de las Ánimas del Purgaotorio no son muy prolíficas dentro de la inconografía cristiana; no es habitual verlas en las iglesias. Pero si es cierto que los casos existentes están cargados de una fuerte expresidad, como ocurre en las que hoy nos ocupan y que actualmente no están expuestas al público.

Salvador Ramírez González en la obra que dedica al arte barroco en Melilla aporta interesante información sobre las tallas que estuvieron en el Altar de la Virgen del Carmen recibiendo culto junto a ella como “abogada de las almas” del purgatorio:

“Mención especial merecen asimismo las Ánimas del purgatorio dispuestas en el altar de la Virgen del Carmen, sito en la nave del Evangelio del templo de la Purísima Concepción.

Como ya adelantamos en líneas precedentes son piezas cuya realización nada tiene que ver con la aludida Virgen del Carmen- de factura anterior- ni con el templete lignario decimonónico donde fueron colcadas a principios del siglo XX. Basta con observar las antigua fotografía del conjunto para comprobar, por el solapamiento de tallas y columnas, que las Ánimas fueron allí ubicadas de manera improvisada y aleatoria sin haber sido consideradas en el proyecto primigenio.

Según parece, su encargo debió estar directamente relacionado con la archicofradía titular de la capilla de Ánimas, lugar en el que encontrarían asiento de forma independiente desde su ejecución, no necesariamente sujetas a imagen alguna.

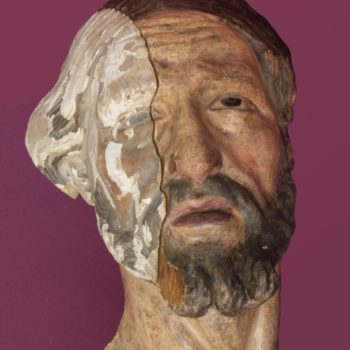

De las cuatro obras que fueron en origen, en la actualidad se conservan completas dos de ellas mientras las restantes solo mantienen las cabezas – in completas- , aun cuando fueron restauradas hace escasos años.

Por cierto dos cabezas con rostro de rasgos eminentemente varoniles, en edad madura, al decir de una firmeza craneal y maxilar que no hace más que abundar sobre los tintes dramáticos expresivos.

Hondo y sobrecogedor sentimiento, reflejo de un alto grado de consternación, miedo y congoja principalmente transmitido a través de sus implorantes miradas y lacrimosas muecas.

A lo que se suma el aspecto consumido y decrépito de las carnes- algo maquillado por el corte sinuoso de barba y cabellera-, en sintonía con los padecimientos que toda alma debía experimentar teóricamente a su paso por el purgatorio, en pos de expiar sus culpas.

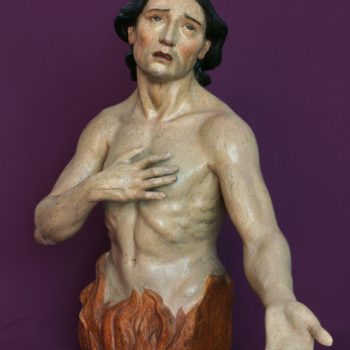

Un mejor análisis artístico podrá extraerse del estudio de las ánimas que no presentan pérdidas de material. Tradicionalmente vinculadas con las figuras veterorestamentarias de Adán y Eva, ambas tallas- una de carácter masculino y otra femenino- refrendan la autoría de las anteriores como bien se desprende de la similitud de grafismos estéticos existentes entre ellas.

Corpulencia anatómica, planos de perfiles redondeados y ademanes declamatorios constituyen las directrices básicas de su composición, más allá de un resultafo inal que asume un alto poder de atracción y unas cotas cualitativas considerables.,

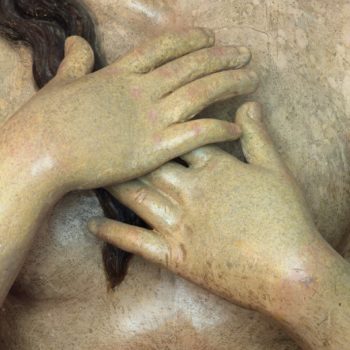

La sensualidad de ambas esculturas aflora en sus torsos desnudos surgiendo entre llamas, en tanto en cuanto el recogimiento de los brazos sobre el pecho establece una sintonía evidente entre lo explícito y lo oculto.

En otras palabras, un guiño directo hacia lo sugerido e insinuado como principio morboso y persuasivo, sujeto a aquella dicotomía esencial para la mentalidad católica de la época que enfrentaba lo carnal y lo espiritual, la vida terrena y la celestial.

De hecho, la ambigüedad en la que se mueven dichas imágenes es aprovechada de cara a reforzar los medios expresivos e integrar en la escena al espectador. Cómo sino se explica la intención del escultor de acercar las manos abiertas sobre la zona del corazón y dejarlas dispuestas, al mismo tiempo, con una considerable distancia de separación: o la acción de extender el brazo hacia delante, caso de la obra masculina, consiguiendo profundidad y desequilibrio compositivo.

Por lo demás, los sobrecogedores gestos de las figuras continúan las directrices determinadas por las anteriores, sometidos siempre a una referencia imaginaria de orientación cenital.

Una impronta vigorosa, para la escultura femenina, y un acusado aspecto nervudo para la masculina, servirán de fundamento a la hora de calibrar la variedad de recursos utilizados por el autor, quien resuelve el modelado de ambas con la constante utilización de perfiles sinuosos.

En definitiva, todas las características expuestas nos llevan a pensar en una fecha de ejecución que oscilaría entre los años 1750-1770, pudiéndose relacionar con talleres malagueños tan prolíficos como los de la familia Asencio de la Cerda, de cuyos integrantes sería Antonio el que más se acercaría a las tallas melillenses con las particularidades de su producción.”

De los posibles autores de estas tallas, la Familia Asensio de la Cerda tenemos conocimiento gracias al trabajo de investigación realizado por el citado Sergio Ramírez González y Juan Antonio Sánchez López. De éste hace mención Elías de Mateo Avilés:

“Durante el año 2006, los doctores en Historia del Arte Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramírez González publicaron una novedosa investigación donde daban a conocer toda una saga familiar de relevantes imagineros, desconocida hasta entonces, los Asensio de la Cerda, compuesta por los hermanos Pedro y Antonio, así como el hijo del primero, vicente, con talleres en Málaga durante las décadas centrales del siglo XVIII.

Según los referidos estudiosos, estos artistas sucedieron a los epígonos del mítico Pedro de Mena, muerto en 1688, y convivieron con la otra figura clave de la escultura local dieciochesca, Fernando Ortiz.”

En otra obra dedicada a la Escultura Barroca Española, y más concretamente a la andaluza su autor, Antonio Fernández Paradas, escribe sobre estos imagineros:

“Ninguna investigación puede darse nunca por cerrada. En el caso de la escultura malagueña del siglo XVIII, se ido a conocer en 2007 la existencia de un clan familiar, compuesto por tres escultores emparentados entre sí por vía directa, completamente desconocido aunque de incuestionable prestigio en el contexto andaluz de la época.

Según se desprende de la documentación encontrada, viene a ser patente la existencia de una saga familiar de escultores con una larga tradición, y un cierto – por no decir notable- peso específico, en el panorama de los talleres y obradores de imaginería activos en la ciudad de Málaga durante el siglo XVIII.

Trazando una pronta visión de conjunto, y a tenor de la imbricación de las líneas históricas específicas sobre el tema, si se constata como una realidad libre de cualquier atisbo de duda la existencia de un clan familiar, compuesto por tres escultores emparentados entre si por vía directa. Para ser más exactos, la línea parte de la cabeza visible y verdadero referente de la familia, Pedro Pablo Matías Asensio de la Cerda Martínez, cuyo hijo, Vicente Asensio de la Cerda Rodríguez de Ávalos y hermano, Antonio Asensio de la Cerda Martínez, juegan el papel de colaboradores, discípulos o, bien, seguidores de su arte; ya sea vinculados al taller o plenamente emancipados del mismo- en el caso del último de ellos-, en pos de la continuidad y expansión, incluso más allá de las lindes de Málaga, de unas pautas estéticas, una factura y unos tipos artísticos de particular carácter. En ese punto, si Vicente Asensio perpetúa el prestigioso taller paterno en la capital, Antonio Asensio fue un artista nómada como José de Medina, cuyo radio de acción abarca varias provincias.”

[Bibliografía: Sergio Ramírez Gónzalez. El triunfo de la Melilla Barroca. Arquitectura y Arte.Fundación Gaselec. 2013

Elías de Mateo Avilés. Los Asensio de la Cerda, escultores malagueños. Malagamonumental.blogspost.com Defensa y promoción del patrimonio.

Antonio Fernández Paradas. Escultura Barroca Española. Escultura Barroca Andaluza.Volumen 2]